За закрытыми дверями: как остановить домашнее насилие

В январе в издательстве «Есть смысл» при благотворительном фонде «Нужна помощь» вышла книга «За закрытыми дверями. Почему происходит домашнее насилие и как его остановить». Её написала Татьяна Орлова, которая уже более десяти лет работает как психолог с людьми, пострадавшими от семейно-бытового насилия. Мы поговорили с Татьяной о том, почему домашнее насилие — проблема не только человека, попавшего в такую ситуацию, но и всего нашего общества.

— Татьяна, почему возникла необходимость создать книгу о домашнем насилии?

— Эта книжка должна была появиться почти неизбежно. Я сама пережила опыт насилия в отношениях и старалась его осмыслить. Моя психологическая практика после этого оказалась тесно связана с темой абьюза — я работала в московском «Кризисном центре помощи женщинам и детям», в Центре по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» (выполняет функцию иноагента) и в центре «НеТерпи», где вместе с командами психологов мы старались найти методы и практики терапии домашнего насилия.

Литературы, которая бы давала ясное представление и описание внутренних механизмов этого явления, на тот момент не было. И даже сейчас, при обилии информации на эту тему, комплексного системного понимания пока в психологической литературе нет. Мне хотелось создать такую книжку, которой могли бы пользоваться как специалисты, так и обычные люди, чтобы разобраться в психологических процессах, которые происходят в подобных ситуациях.

— Расскажите, пожалуйста, на основе каких данных собирался материал?

— Книжка написана как обобщение моего собственного десятилетнего опыта консультирования клиентов с абьюзом — пострадавших, авторов насилия, пар и семей. А также в ней есть огромный командный вклад: как я уже сказала, на протяжении всей моей практики я работаю вместе с командами коллег-психологов, волонтёров. Еженедельные интервизии, мозговые штурмы, обсуждение сложных случаев и применения разных подходов к работе с такими клиентами позволило раз за разом описывать это явление все более точно и находить наилучшие решения в терапии.

Можно сказать, что это коллективный труд и идеи многих специалистов, который длился около десяти лет, и в книге удалось синтезировать и обобщить его результаты.

— Можете объяснить людям, не знакомым с защитными механизмами мозга, почему человек, столкнувшийся с постоянным (семейным и не только) насилием в свой адрес, часто не может так просто уйти, прервать отношения?

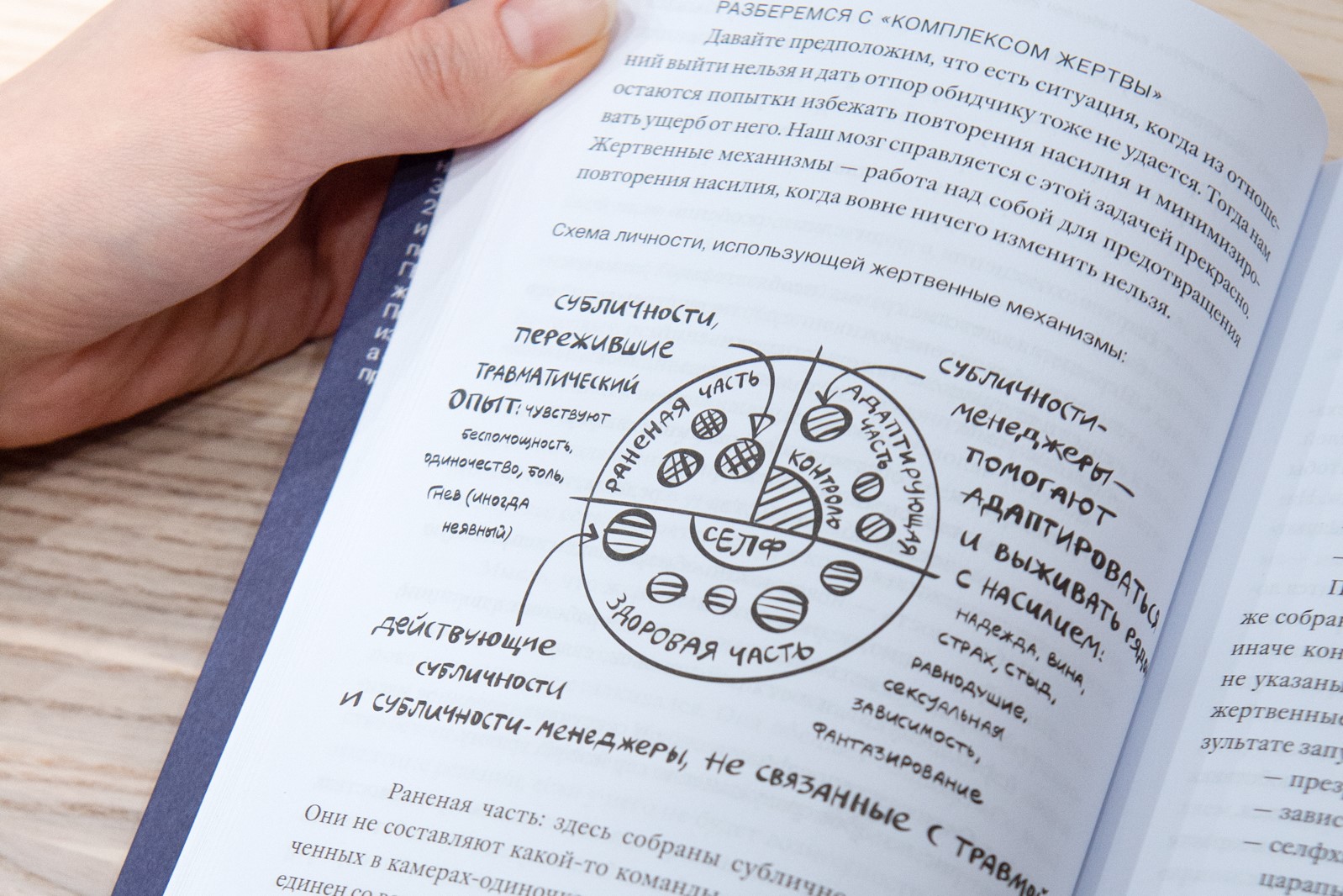

— Наше сознание с раннего детства настроено так, чтобы сохранять привязанность любой ценой. Если с ребёнком обращаются плохо, он не может уйти от родителей, иначе он погибнет. И тогда его сознание получает травму, но учится справляться с этими переживаниями и жить рядом с насилием, развивает защитные механизмы, например, надеется, что всё изменится, берёт вину на себя или жалеет обидчика. В дальнейшем эти навыки — вытеснение травмы и использование защитных механизмов — сохраняются и применяются во взрослом возрасте, чтобы сохранить неприемлемые отношения. То есть, чем больше развиты навыки защищаться от психологического насилия, тем вероятней, что происходящее покажется человеку нормальным или выносимым, он не будет искать выхода, а будет просто жить и надеяться на изменения.

— Как распознать абьюзера «на ранней стадии» — и возможно ли это вообще?

— Мне не нравится слова «абьюзер» и «жертва». Они предполагают, что есть некие типы людей с неотъемлемыми личностными свойствами. Но на самом деле жертвенные и абьюзивные стратегии поведения есть практически у всех людей. Вопрос в балансе и в адекватности их использования. Человек может постоянно пользоваться абьюзивными стратегиями и не иметь никаких других, или же применять их только в тревожной ситуации. Если при этом у него много тревоги, которая не связана с объективной реальностью (он не уверен в себе, он подозрителен, он постоянно конкурирует), и он, чтобы справляться с ней, использует абьюзивные стратегии, тогда мы видим его как абьюзера.

Распознать «абьюзера» на раннем этапе можно только в самом тяжёлом случае. Обычно мы замечаем это по высоким и нереалистичным ожиданиям от партнера, патологической ревности, ссорам, возникающим из ничего, запретам, давлению, неспособности договариваться, желанию контролировать партнера, по рассказам о тяжёлых предыдущих отношениях. Иногда мы видим выраженное различие между тем образом, который человек демонстрирует окружающим, его личиной — и реальным поведением, наполненным манипуляциями, ложью, угрозами. Всё это говорит о том, что человек имеет серьёзные психологические травмы и близость с другим человеком вызывает в нём сильную тревогу. Если такие отношения продолжатся, то с высокой вероятностью в них появится домашнее насилие.

— В одной из глав книги вы много пишете о том, как усугубляют проблему патриархальные установки общества. Не опасно ли говорить о том, что, скажем, в странах и регионах с такими установками, основанными во многом на религии, домашнее насилие более распространено? Это очень щепетильная тема, как никого не обидеть?

— В данном случае я не пытаюсь дать какую-то моральную оценку религии или культуре, а выступаю как исследователь и показываю связь между разными явлениями. Когда-то людей обижало, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, но в итоге теперь нам помогает это знание. Мы можем не обращать внимания на какие-то закономерности, но от этого они не перестают существовать. К тому же я сама, как верующий человек, безусловно, не считаю религию злом. В свою веру человек вкладывает самое светлое и важное, что есть в его жизни, она побуждает расти над собой и любить ближнего. Злом она становится лишь тогда, когда её используют, чтобы прикрывать злоупотребление властью, культурными или религиозными догмами оправдывать неравенство, унижение и использование другого человека.

— Какую роль играет государство/культура и какую семья? Условно — кто больше виноват в распространённости домашнего насилия в нашем обществе?

— Это составляющие одного процесса и нельзя сказать, кто больше виноват. Есть вклад и общества, и государства, и семьи, и личной истории человека, и биологических факторов. Когда активная часть общества дозревает до нового понимания какого-то явления, в частности, допустимости насилия в отношениях, она начинает влиять на остальную часть общества и государство, требует изменить законы и так далее. И если это изменение происходит, вынуждены поменяться даже те личности и семьи, кто пока ничего не осознал.

Например, если в сети случаи домашнего насилия обсуждаются как зло и те, кто его пережил или переживает, присоединяются к этому обсуждению, тогда проще найти поддержку в своей ситуации, пострадавшие быстрее выходят из абьюза. Если государство отвечает на формирующийся в обществе запрос и принимает закон о профилактике насилия в семье, тогда возникает возможность останавливать ситуации домашнего насилия не только силами самих пострадавших, но и воздействуя на обидчика. И тогда у обидчиков появляются причины меняться и работать над собой.

Но если на каком-то этапе этот процесс останавливается, с насилием бороться труднее, оно начинает возрастать. В нашей стране в данный момент этот процесс затормозился на уровне государства: мы пока не приняли закона против домашнего насилия, поэтому пострадавшие должны справляться только своими силами. Но информация об этом и общественная поддержка за последние годы очевидно возросла, и это очень хороший предвестник дальнейших изменений.

— Почему, как вы думаете, за последние пару лет разговоров о домашнем насилии стало сильно больше? Важно ли об этом говорить в массовой культуре?

— Под влиянием соцсетей, куда люди стали выносить свой личный опыт, темы домашнего насилия перестали быть табу и от этого стали заметны, обсуждаемы, и отношение к абьюзу изменилось. Стало значительно меньше виктимблейминга (обвинения жертв в том, что они якобы провоцируют насилие или им самим нравится унижение), который был так характерен в подобных обсуждениях ещё лет десять назад.

В результате, русскоговорящее общество всё чаще видит насилие в семье не как норму, а как проблему, оно становится неприемлемым. Все эти разговоры, конечно, полезны. Благодаря им мы вместе меняем общество.

— Допустим, эти разговоры способны изменить массовое сознание людей. Мы показываем на конкретных примерах, каков масштаб проблемы и какая помощь нужна людям, попавшим в ситуацию домашнего насилия. Но могут ли эти демонстрации как-то сдвинуть ситуацию на правительственном уровне? Почему у нас до сих пор не принят закон о профилактике семейно-бытового насилия?

— Надеюсь, что могут. Просто пока ещё есть большая часть людей, кого эта полемика не затронула, кто по-прежнему уверен, что насилие — это наша традиция и нельзя лезть в семью. Среди них есть те, кто сам применяет насилие; те, кто отчаялся и думает, что ничего изменить нельзя; и те, кто уверен, что это частная незначительная проблема отдельных женщин. Но чем больше мы привлекаем внимания к этой теме, чем больше накапливается исследований и знаний, чем более ясным становится масштаб проблемы и её влияние на физическое и психическое здоровье нации и даже на экономику, тем больше людей понимают, что такой закон нужен. Надеюсь, нас станет так много, что отрицать эту проблему правительство уже не сможет.

От государства зависит обозначение границ. Оно должно обозначить, что домашнее насилие — это преступление. Должно обеспечить меры защиты пострадавших и помощь в их реабилитации. Должно поддержать программы по работе с авторами насилия. И тогда насилие будет проще остановить.

— Можем ли мы, обычные люди, что-то сделать, чтобы помочь решить проблему домашнего насилия?

— Выступать за закон; поддерживать некоммерческие организации, которые работают с этой проблемой; не проходить мимо ситуаций, когда при вас применяют насилие к тем, кто не может себя защитить; обращаться за помощью, если насилие разворачивается в вашей семье.